Revenir aux fondamentaux du tatouage français

Je n’écris pas ce texte pour relancer un combat. Ni pour annoncer un projet. Ni pour fédérer qui que ce soit de force.

Je l’écris parce qu’à un moment donné, il faut poser les choses clairement. Dire d’où l’on parle. Et pourquoi.

J’ai traversé plusieurs cycles du tatouage français. Des périodes d’élan, d’ouverture, de construction. D’autres de tensions, de postures, de fractures. J’ai vu naître des lieux, des scènes, des conventions. J’en ai vu disparaître. J’ai vu des carrières s’envoler. D’autres s’éteindre en silence.

Aujourd’hui, le tatouage est partout. Visible. Accepté. Consommé.

Mais le métier, lui, doute. Les repères sont moins clairs. La transmission s’est fragilisée. Beaucoup avancent seuls, parfois fatigués, parfois désabusés.

Ce constat n’est ni amer ni nostalgique. Il est simplement lucide.

Le tatouage français, une marginalité choisie

Le tatouage français ne s’est pas construit dans les centres. Il s’est construit à côté.

En dehors des cadres établis, des institutions, des lieux de légitimation culturelle. Cette marginalité n’était pas une posture. C’était une condition.

Le tatouage n’avait pas sa place officielle. Alors il a trouvé la sienne ailleurs. Dans des lieux discrets, des espaces bricolés, parfois invisibles. Pas pour se cacher par plaisir, mais parce qu’il n’y avait pas d’autre option.

De cette contrainte est née une liberté réelle. Faire sans demander l’autorisation. Transmettre sans programme. Apprendre en regardant faire, en se trompant, en recommençant.

Cette marginalité n’était pas une plainte. C’était une manière d’exister. Une manière de travailler. Une manière d’être au monde.

Elle a créé des liens forts. Parce qu’on était peu nombreux. Parce qu’on se reconnaissait. Parce qu’on savait que personne ne viendrait structurer le métier à notre place.

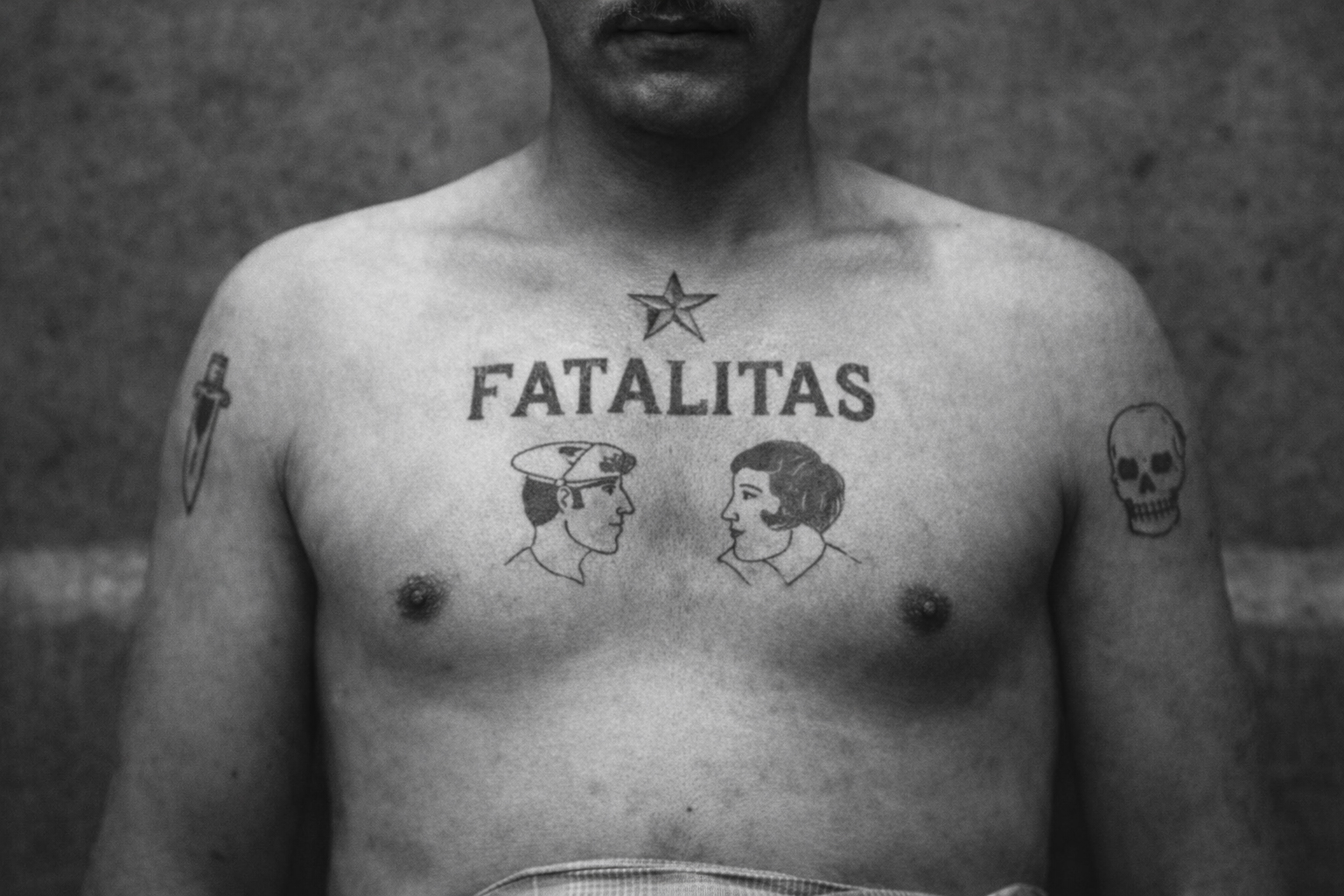

Les racines réelles du tatouage

Pour comprendre le tatouage tel qu’il s’est développé en France, il faut regarder ses racines sans les simplifier. Pas celles qu’on fantasme. Celles qui ont réellement existé.

Le tatouage s’est ancré dans des lieux de passage et de rupture. Les ports, d’abord. Là où circulaient les corps, les histoires, les influences.

Il s’est aussi développé dans des espaces discrets : ateliers improvisés, garages, caves. Des lieux bricolés, hors vitrines, hors normes.

Les milieux carcéraux ont joué un rôle déterminant. Le bagne notamment, où le tatouage devenait langage, récit, mémoire inscrite sur la peau.

La marine a ensuite été un vecteur majeur de diffusion, par les voyages et les rencontres avec d’autres cultures du tatouage. Puis l’armée a pris le relais, inscrivant le tatouage dans d’autres logiques d’appartenance.

En France, ces racines se sont mêlées à des marges urbaines spécifiques. Des milieux populaires, avec leurs figures propres et leurs codes.

Les Apaches en sont une incarnation emblématique. Non comme origine du tatouage, mais comme expression urbaine d’une marginalité assumée. Le tatouage y restait un signe d’identité, rarement décoratif, souvent chargé de sens.

À côté de cela, il serait absurde d’occulter le tatouage polynésien. Ici, il ne s’agit pas de marginalité, mais de culture structurée, transmise, codifiée. Un langage social et spirituel qui a profondément marqué l’histoire du tatouage occidental.

Ce qui s’est déplacé avec le temps

Avec les années, le tatouage a changé de place. Progressivement. Il est sorti des marges pour devenir visible, accepté, consommé.

Ce mouvement n’a rien d’anormal. Mais il a eu des effets.

La visibilité est devenue centrale. Être vu. Être suivi. Être identifié. Le regard du public a parfois remplacé celui des pairs.

Le marché a suivi. Les shops se sont multipliés. Les conventions ont grandi.

Certaines conventions restent nécessaires. Mais beaucoup sont devenues des vitrines. Des lieux de performance, où l’ego et la “percée” prennent parfois le pas sur la transmission.

Ce déplacement n’est pas le fruit d’une mauvaise intention. Il est le résultat d’un système qui s’est installé.

Quand une communauté de tatoueurs ne pose pas ses propres règles, d’autres finissent toujours par les imposer.

Le tatouage est devenu plus visible. Mais paradoxalement plus fragmenté.

Le constat aujourd’hui

Aujourd’hui, le métier se fragilise. Pas par manque de talent. Mais par manque de repères.

La transmission est incertaine. Les parcours sont souvent courts. L’isolement est réel. Être visible n’est pas être reconnu.

La fatigue est là. Physique, mentale, économique.

Revenir aux fondamentaux n’est pas reculer

Revenir aux fondamentaux n’est ni un repli ni une nostalgie. C’est un réflexe culturel.

Les fondamentaux ne sont pas des styles. Ce sont des principes : la transmission directe, le respect du corps, la conscience des conséquences.

Revenir aux fondamentaux, c’est remettre le métier avant l’image, le sens avant la visibilité, la transmission avant la performance.

Cette transmission s’est longtemps faite depuis l’atelier, dans un rapport direct au geste et au temps, comme évoqué dans Tatouage, création et transmission : regards depuis l’atelier Graphicaderme.

Cette idée de transmission et de tenue dans le temps ne concerne pas seulement le tatouage. Elle irrigue aussi la manière dont certains lieux sont tenus à Chaudes-Aigues, comme évoqué dans Au cœur du village : tenir un lieu.

Se retrouver, une nécessité vitale

Parce qu’un métier ne tient pas sans moments partagés. Sans lieux où l’on peut parler sans enjeu. Sans temps où l’on peut être ensemble sans se comparer.

Avant même de parler de métier, il était question d’attachement. D’amour du tatouage. Et de tout ce qui gravitait autour : la musique, les machines, la mécanique, le goût du geste.

Le tatouage a toujours attiré des profils atypiques. Des solitaires. Des écorchés vifs. Seuls, c’est une force assumée. Rassemblés, c’est une puissance créatrice.

Ce que je fais, et surtout ce que je ne fais pas

Je n’écris pas pour lancer un mouvement, ni pour créer une structure, ni pour annoncer quoi que ce soit aujourd’hui.

Je pose une base. Un cadre. Un point d’appui.

Je crois à la valeur des retrouvailles simples. Sans programme. Sans scène. Sans enjeu.

Pas pour décider. Pas pour structurer. Juste pour se rappeler pourquoi on s’est reconnus un jour. Et refaire le monde.

Je laisse la porte entrouverte.

En résumé – Revenir aux fondamentaux du tatouage français

Ce texte propose une réflexion sur l’évolution du tatouage en France, ses racines marginales, sa diffusion progressive et les déplacements qu’il a connus avec la visibilité contemporaine.

Il interroge la fragilisation des repères, la transmission du métier et la place du collectif dans un milieu devenu plus exposé mais parfois plus fragmenté.

Revenir aux fondamentaux ne signifie pas revenir en arrière. Cela implique de réaffirmer des principes : transmission directe, respect du corps, exigence du geste et conscience de l’histoire du tatouage.

Ce texte ne lance ni mouvement ni événement. Il pose un cadre et laisse une porte entrouverte.

FAQ

Parce que ce texte peut être lu de plusieurs façons, ces réponses précisent ce qu’il est — et surtout ce qu’il n’est pas.

Non. Il pose un cadre et une mémoire commune. Rien n’est annoncé ici.

Non. Il s’agit d’une réflexion sur les racines, la transmission et les repères. La structuration est un sujet distinct.

Non. Le texte constate une évolution et décrit une culture. Il ne vise pas des personnes.

Non. Le propos porte sur la perte de repères et sur les conditions d’un métier transmissible.

Parce qu’une culture tient par ses repères : histoire, transmission, exigence et respect du corps.